これまでの活動

社会的養護から進学するための準備・奨学金・先輩からのメッセージ

「進学応援オンラインセミナー」実施報告

社会的養護から大学・短大・専門学校などへの進学を目指す際に「何を準備すればいいの?」「お金はいくらかかるの?」「先輩たちはどうやって学業と生活を成り立たせているの?」。このような疑問をもつ中学生・高校生や施設職員、里親さんを対象とした進学応援オンラインセミナーを2020年9月27日に実施しました。進学を実現するための具体的な情報を求めている53名の方にご参加いただき、盛況となりました。セミナーの概要と当日の様子をお伝えします。

1.社会的養護から進学するための準備とは

基調講演は、NPO法人なごやサポートみらい理事長の蛯沢光(えびさわ・あきら)さんより「社会的養護から進学をするということ~私の体験~」をテーマにお話をいただきました。蛯沢さんは1986年に東京で生まれ、7歳から18歳までを児童養護施設で過ごし、卒園後は日本福祉大学に進学しています。その経験から「社会的養護で育ったから進学はできないと考えてほしくない」と語ります。

進学を目指すために必要な準備について「お金のことも大事ですが、まずは『なぜ進学したいのか?』を自分なりに考えることが必要」だと指摘します。「以前よりも奨学金制度は充実して、社会的養護出身者が進学しやすい環境が整ってきました。しかし、奨学金って借金なので、お金を借りたら返さなきゃいけない。借金のリスクを背負うことになるので、やみくもに進学するのはやめた方がいいでしょう」と語ります。

進学後に必要となるお金について「ひとり暮らしの生活費は最低でも月12~13万円くらい。私立文系の大学なら学費は4年で400万円くらいかかります。生活費と学費だけで4年間で1000万円ちかく必要だということです。いまは一般家庭でも2人に1人の学生が奨学金を借りています。児童養護施設や里親家庭の出身でなくても進学って大変なんです」。平成30年度の調査結果によれば、児童養護施設から大学・短期大学・専門学校などに進学する割合は全体の14%ほど。高校卒業後は就職するひとが8割以上を占めるなかで「それでも進学を望むなら、まずは自分がわかっていることと、わからないでいることを整理することからはじめてください。わからないことは周囲の大人に『教えてください』『一緒に考えてください』と頼りましょう。力になってくれる人は必ずいます。私たちの団体も皆さんの力になります」と、高校生たちに語りかけました。

セミナーに参加した施設職員や里親に対しては「社会的養護で育った子ども達にとって、一番身近な大人は施設職員や里親さん、学校の先生です。身近な大人達ができることは、進学するための仕組みや奨学金の制度を知っておくこと。分かろうと努力することです。そして、卒園後に子ども達が直面するのはお金の問題だけでなく、ひとり暮らしの孤独感です。子ども達が困難に直面したときに連絡できるような関係づくりが彼らの支えになります。私は卒園して16年になりますが、今も職員さんと繋がっています。」と話しました。

最後に、これから進学を目指す高校生に向けて3つのアドバイスがありました。「1つ目は、とにかく早めに情報収集をすること。受験校のこと、学費のこと、奨学金のこと、住まいのこと。2つ目は、先を描くこと。奨学金の申し込みや受験に関するスケジュールや、自立後の1ヶ月の生活費にいくらかかるかなどです。3つ目は、アルバイトを経験しておくこと。社会勉強になるのでやっておいて悪いことはありません。この3つの準備が進学を実現することに繋がっていきます」。蛯沢さん自身の経験をふまえて、真剣な眼差しでお話をいただきました。

2.社会的養護から進学するための奨学金の紹介

NPO法人なごやかサポートみらいのスタッフの水野梨沙さんからは、奨学金制度についての情報提供をいただきました。

「こんにちは、水野です。私は岐阜県内の児童養護施設を卒園したあと、日本社会福祉大学に進学をしました。今は児童福祉に関する仕事をしています。奨学金について、日本学生支援機構の奨学金は高校3年の5~6月ごろに学校から案内があると思います。これは締め切りが早いので気を付けて確認してください。日本学生支援機構以外の奨学金の情報もご紹介しますので、高校3年生の参加者はもちろんですが、1・2年生の参加者も『そういうのがあるんだ』と頭に入れておいてください。」

奨学金情報を説明しつつ、水野さんの経験から「奨学金のことはいつから調べたらいいか?とよくと聞かれますが、できるだけ早く調べておく方がいいです。私が大学に進学した時は、入学金を払うために雨宮児童福祉財団の奨学金を申請しました。申請書と短い作文を書いて申請した覚えがあります」と話しました。また、高校生にむけて「日本学生支援機構の奨学金は締め切りがとても早いので気を付けてください。去年からは給付型奨学金もはじまったので、高校からの案内を見落とさないで必ず確認してください」という助言もいただきました。

日本学生支援機構

全国の奨学金情報がまとまっているもの

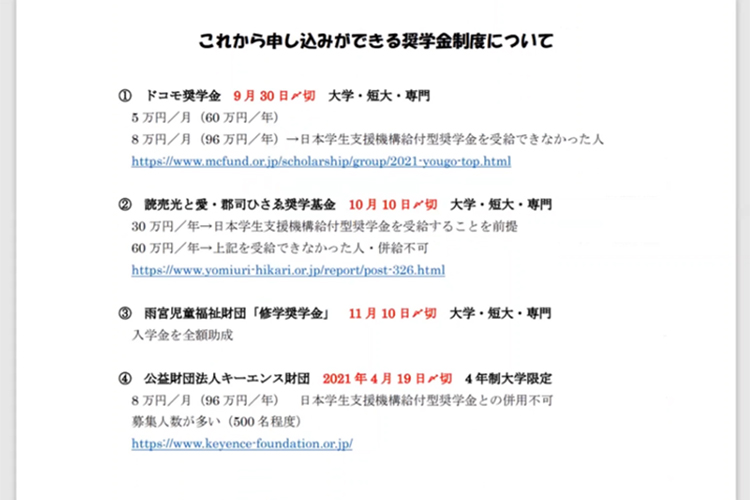

これから申し込みができる奨学金制度

- ドコモ奨学金(2020/9/30〆切)

- 読売光と愛 郡司ひさゑ奨学基金(2020/10/10〆切)

- 雨宮児童福祉財団 修学奨学金(2020/11/10〆切)

- 公益財団法人キーエンス財団(2021/4/19〆切)

- 自立奨学支援基金 楽天未来のつばさ

- JXTG児童養護施設・母子生活支援施設・里親家庭奨学助成 全国社会福祉協議会

- アトム基金進学応援助成 全国児童養護施設協議会

3.大学・専門学校で学ぶ先輩の話と質疑応答

分科会は「子ども」と「大人」に分かれて行いました。子ども分科会では、大学や専門学校に在籍している先輩が体験談を語り、その後、参加者からの質問に答えてもらいました。

ファミリーホーム出身・大学1年

中学生くらいの時は周囲の友達との違いに引け目を感じていました。高校生の時は「本当は進学したいけどお金とか大変そうだし...」と思い、就職しようと考えていました。そのことをファミリーホームの人に話したら奨学金のことを教えてくれて「頑張ってみなさい」と言ってもらえたから進学する意思が固まりました。今は経営学部経営学科で簿記の勉強をしています。後輩の皆さんは、どうかまわりに引け目を感じないでほしい。友達が「家族と旅行行ってきた」とか聞くと悲しくなるときもあるけど、自分と同じ境遇の人と繋がることで「こういう人たちも頑張ってんな、俺も頑張ろう」と僕の場合は思えました。

里親家庭出身・看護専門学校2年

私は看護師になりたかったのですが、自分には進学は難しいと思っていました。けど、高校生の時に看護師を目指す人のための奨学金を見つけて、それから進学を目指して勉強や準備をしました。英語と物理の勉強を頑張ったことは進学後にも役立ちました。高校3年のときは受験勉強と奨学金の手続きを両立させるのが大変でしたが、あの時に頑張ったから進学することができて良かったと思います。

児童養護施設出身・大学3年

私は私立大学に在籍しているので年間110万円の学費が必要です。大学独自の制度で学費85万円に軽減してもらえたのと、3つの奨学金(日本学生支援機構、朝日新聞厚生文化事業団、大阪府の特別奨励金給付事業)を頂いて学費を支払っています。大学に入って良かったと思うのは、自由な時間が増えることです。新しいことにチャレンジできる環境でいろんな人と交流することができたし、イギリスへの留学も経験できたので、就職するまえに大学生活をおくることができて良かったと思っています。

大人分科会では、基調講演を行った蛯沢さんに参加者からの質問に答えていただきました。

NPO法人なごやサポートみらい理事長の蛯沢光さん

さまざまな質問を頂きましたが「進学する子ども達に対して大人に何ができるか?」ということについて。物やお金のことも大事ですが、私は「どうだ、元気にしてるか?」と声をかける関係性がなにより大事だと思います。お金の面では困っていなくても大学を退学してしまったケースも見ています。進学後に彼・彼女らが孤独に陥らないように「大丈夫か?」「元気にしてるか?」「なんか困ってないか?」と声をかけて、困っているときに話ができるような関係性やコミュニケーションを大事にしてください。

4.これからに向けて

今回のセミナーでは、基調講演と奨学金情報の他に応援プログラムとして大友剛さん(ミュージシャン&マジシャン&翻訳家)によるマジック・音楽・絵本のスペシャルライブもありました。トランプやコインを使った本格的なマジックを披露して頂いたあと、ピアノ、鍵盤ハーモニカ、トイピアノを使った演奏と、大友さんが翻訳した絵本「カラーモンスター きもちはなにいろ?」を朗読していただきました。この絵本はヨーロッパやアメリカでとても人気がある絵本だそうです。その他にも、大友さん自身の経験から「僕は子どもの頃は友達も少なく、いじめにもあって、楽しい子ども時代ではなかった。けど、マジックを知ってからは夢中になれた。自分が夢中になるものと出会えたから、今の自分があります」というお話をしていただきました。

社会的養護を巡る状況はコロナ禍をうけて厳しい状況にありますが、当事業団は、進学応援金の活動を軸に今後も関係する個人・団体と協力をして支援の取り組みを力強いものにしてまいります。