これまでの活動

セミナー「自分らしい未来を考えよう」~夢・進学・奨学金のこと~ 実施報告

6月29日(日)、社会的養護出身の大学生が、同じく社会的養護で暮らす中高生や児童養護施設の職員などを対象に、進路について考え始めた時期や相談相手、大学生活などについて経験を話し、将来の自立に向けた情報提供と意見交換するセミナーを開催しました(名古屋市・愛知県社会福祉会館)。主催は愛知県社会的養護自立支援協議会、ぴあ応援団ブックチームで、資生堂子ども財団と当事業団の協力で実施しました。

セミナーのテーマは「可能性は無限大!!」。約50人が参加し、応援団のメンバーと資生堂子ども財団の奨学生が中心となって協力して実施しました。

プログラムは、

①先輩たちの施設での体験談とパネルディスカッション

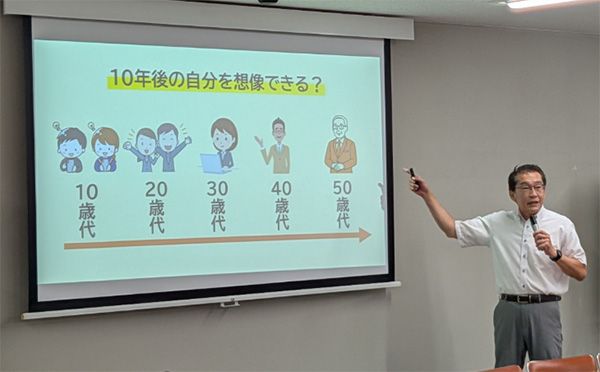

②奨学金アドバイザー久米忠史さんの講演「将来の働き方・暮らし方について考える」

③グループワーク&何でも質問コーナー

の3部構成とし、参加者が多角的な視点で自身の将来を考えられるよう、地元愛知県の児童養護施設の自立支援担当職員の方々と打ち合わせを重ね、学生たちが企画しました。

①パネルディスカッション~「先輩たちの施設での体験談」

「先輩たちが語る、一人暮らし体験談」というテーマで6人の大学生が登壇。それぞれが、プログラマーや社会福祉士、図書館司書やマーケティング関係の職に就きたいという目標を語ったうえで、高校時代の経験や、信頼できる大人(里親や施設の職員など)への相談を通じて進路を決めた経緯を紹介。途中で進路を変更した経験や、進学しても夢が一つに固定されるわけではないという、先輩ならではのアドバイスも送りました。

また、いずれはだれもが経験しなくてはならない「一人暮らし」について、電気代の滞納や口座引き落としへの備えといった金銭管理の難しさがあることや、複雑な契約手続きに対応することの苦労、(住所変更やインターネット接続など)、精神的な課題にどう向き合っているか(友人との関係の希薄化、孤独感、うつやパニック症状の発症など)など、具体的なエピソードを挙げました。

一方、門限がなく自由な時間が増えること、自分好みの家具でインテリアを決められること、質の良いベッドやPCモニターなど、自分の生活を豊かにするものを購入できる喜びといった一人暮らしの醍醐味も紹介され、そのうえで、計画性を持つこと、困った時に周囲の大人や専門家を頼ることの必要性が語られました。

②奨学金アドバイザー久米忠史さんの講演「将来の働き方・暮らし方について考える」

久米さんは、進学と就職、そしてお金の問題に焦点を当てて講演。

高卒で就職活動をする場合と大卒との場合を比較し、 就職活動における自由度や職業選択の幅、生涯賃金における違いを説明。特に女性の場合、大卒と高卒の生涯賃金差が5千万円にも達するという可能性もあることに言及しました。

社会的養護で暮らす子どもにとって、経済的な支援が乏しいことが進学のネックになることもあるなか、久米さんは「金銭的な心配はほとんどない」と説明。 受験費用や生活費準備金として国から給付金があったり、 返済不要の給付型奨学金(年間最大91万円)と、学費(入学金・授業料)の減免が受けられたりする制度により、進学先が国公立大学の場合には、実質的に学費が無料となり、私立大学の場合でも大幅な減免になると具体的に話しました。

国の制度に加え、民間団体からの返済不要の奨学金も多数存在し、これにより社会的養護出身学生は一般学生よりも経済的に余裕のある生活を送れる場合もあると、経済的理由だけで進学をあきらめないで欲しいとエールを送りました。

③先輩たちとのグループワーク&何でも質問コーナー

グループワークでは、施設職員も混ざり、中学生のスマートフォンの持ち込み制限、門限の早さ、施設のご飯の質への不満が共通の話題に。一方で、誕生日会などのイベント、話しかけやすい職員がいること、里親家庭での自由度の高さは良い点として共有されました。

施設職員への希望としては、一対一で話す時間も設けてほしいという声や、自分の将来像が具体的でない子どもに対して、専門学校や通信制など多様な進路の選択肢を提示し、興味を引き出してほしいといった声があがりました。また、家庭のような環境を作るため、子どもたちの意見(特に「嫌だ」と感じること)を積極的に聞き入れ、ルールに反映させてほしいとの意見も出ました。

一人暮らしをしている学生に対しては、 大学からの精神的サポートや学費に含まれない教科書代の援助があれば、という希望も。ある大学の学生課が奨学金制度を積極的に案内してくれたという例も挙がり、他の大学でも同様の動きが広まれば、という意見もありました。

最後に登壇者は、参加した中高生に向け、早めに進路について考え、自己と向き合う時間を持ち、自身の「好き」や「心動くこと」を見つけることが重要と強調。そのことが、奨学金申し込み時の作文や大学受験、そして何より自分の思いを伝える力をつける上で役立つとメッセージを送りました。

社会的養護出身の子どもの大学等への進学のための公的な経済的な支援などが整備されつつありますが、その進学率は全国平均と比較すると今も隔たりがあります。大学への進学を希望しても、身近に進学したロールモデルが少なかったり、情報が不足して進学そのものを思い描けなかったりする子どもも多いのが現状です。

進路について、何がきっかけで、誰と相談し、どのように進学を実現するかといった自分自身との対話や、住居を見つけたり、家計をやりくりしたり、煩雑な契約手続きをどう乗り越えたかといった経験について、当事者が語ることで「自分にもできる」「自分にも選択肢がある」と社会的養護で暮らす子どもたちをエンパワメントできるよう、今後も活動を続けてまいります。