これまでの活動

「ぴあサロン」開催のご報告:絵と対話で「過去」を受け止め、「未来」へつながる安心の場

2025年6月21日に、社会的養護のもとで生活した経験を持つメンバーが集まる「ぴあサロン」を体験し、自分たちでの運営を考える集いを開催しました。この会の目的は、今後ぴあ応援団として開催していく「ぴあサロン」のために、メンバーがファシリテーターを務めるためのスキルを学ぶことと、実際に「ぴあサロン」をそれぞれが体験することです。

参加者一人ひとりの心が安心して開ける「安全な場」の創出を最優先に考え、アイスブレイク、ミニ講義、体験共有、そして振り返りの時間を組み合わせた約3時間のプログラムをぴあ応援団のメンバーが企画しました。

1.オープニング

オンライン参加者も含めた皆さんが一堂に会し、参加者全員が心を開いて安心して体験を共有し、互いに受け止め合える時間となるよう、安全な場を設定することから始めました。パス(話したくないことは言わなくても良い)の権利を認め、プライバシーの保護(守秘義務)、そして「評価しない」という基本的なルールを確認しました。

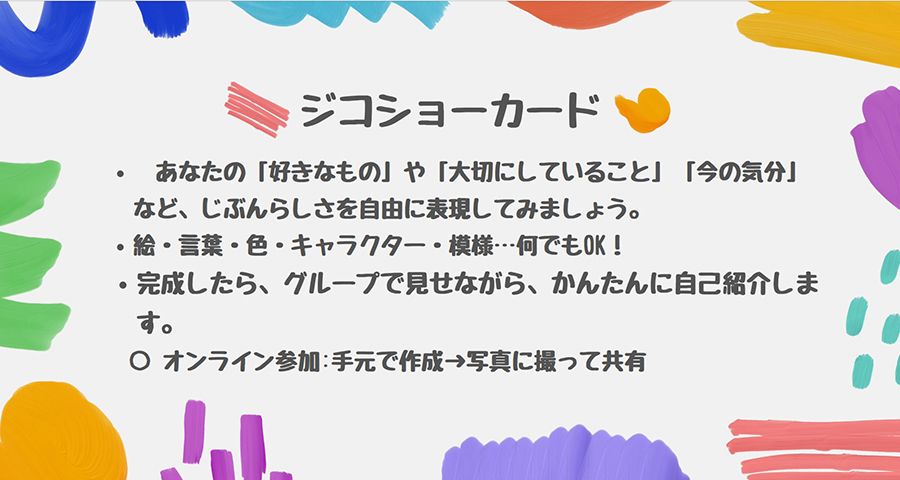

2.アイスブレイク「ジコショーカード」

参加者が「自分を自由に紹介しよう」というテーマのもと、小グループに分かれて、自身の好きなもの、大切にしていること、今の気分などを絵、言葉、色、キャラクターなど多様な方法で表現する「ジコショーカード」を作成しました。その後グループ内でカードを使ってそれぞれが自己紹介。オンライン参加者は作成したカードを画面に映し、対面参加者は手元のカードを見せながら交流しました。ファシリテーターは、「今の自分を色で表すと?」などのヒントを提示し、参加者が自由に表現できるようサポートしました。

一時保護所と里親家庭での生活を経験したメンバーは、その中で大切にしている「旅は自分の足で、幸せは自分の手で」という、一時保護所で教えてくれた先生から門出に際して贈られた言葉を絵で表現しながら紹介してくれました。絵が苦手というメンバーは、文字で表現したり、色で感情を表したりしました。

絵や色を使った自己紹介は、言葉だけでは伝えにくい内面を表現し、互いの理解を深める画期的な方法として好評でした。

3.ミニ講義

当事業団の中村が「あなたの経験がみんなの力になる」というテーマで、癒しのグループを運営するための具体的なスキルについてミニ講義を行いました。

中村は、「安全を最優先する」「心のスイッチをオンにする」「活動する」「心のスイッチをオフにする」というシンプルな4つのプロセスを、詳しく紹介し、否定も肯定もしないファシリテーションのスキルを解説しました。

4.活動(体験の共有)

ミニ講義で学んだことを実践する形で、グループごとに実際にぴあサロンを実施。参加者全員が改めて円になり、自身の社会的養護の経験歴を簡単に共有し、「心のスイッチ」をオンにしました。その後、小グループにわかれ、体験共有のプログラムに入っていきました。社会的養護の生活の中で「あるある!」と感じた出来事を参加者が思い出し、それぞれの心に起こった感情や経験について語り合い、受け止め合う時間を持ちました。参加者は印象に残った出来事を一つ選び、その時の気持ちを色、形、言葉などを用いて絵で表現するなどして、各自で感情に向き合う時間も設けました。イラストを活用することで、言葉にできない感情も表現できるための工夫です。表現方法に「正解はない」とし、感情を自由に整理していきました。完成した絵はグループ内でシェアをしましたが、見せない選択も自由でした。グループの時間は60分で、途中でグループシャッフルを行い、より多くのメンバーと交流できる機会としました。

5.クロージング

サロンの最後は、参加者全員で再び円になり、「心のスイッチをオフにする」ことを目的として、参加者一人ひとりがセッションを通じて「自分の心に起こったこと」を振り返り、一言ずつ共有しました。このプロセスは、セッションの終わりを明確に設定することで、その場で感じた感情を整理し、ネガティブな気持ちを持ち帰らないようにするための時間です。ファシリテーターも自身の気づきや反省点を共有し、自己の癒しへと繋げました。

参加者の声

参加者からは、以下の感想が寄せられました。

- 皆が本音で話してくれたことが嬉しく、この機会の重要性を再認識しました。

- 過去を思い出し悲しくなることもありましたが、話すことでスッキリしました。

- (看護師として働く中でも感じていますが)「評価しない」「沈黙を気にしない」といった傾聴は、大切なコミュニケーションスキルだと再認識しました。会話における「沈黙」は、何も考えていない時間ではなく、相手が多くのことを考えている時間だと認識することが大切だと感じました。

- 仲間の「里親さんの家から声を上げて出た人がいる」という経験を聞き、私が逃げたいと思っていた思い自体は間違っていなかったんだと、過去の自分を受け止めることができました。また、児童が将来を主体的に考えられない現状の中で、自分の過去を受け入れることができる前向きな自己認識が、進学支援にもつながる大切な会だと、このぴあサロンの深い意義を感じました。今後も積極的に開催されるべきだと思います。

- アートを取り入れたプログラムは、言葉にするのが苦手な人でも内面を表現するのに役立つと感じました。自身の経験を客観視し、「ブラッシュアップ」する良い機会になりました。講義で言及された「折り合いをつける」というプロセスは一度で完結するものではなく、多様な人との交流を通じて深まるものだと改めて感じ、このサロンの継続的な重要性を強く思いました。

- 里子向けのサロンが少ない中で今回初めて参加しましたが、他の参加者の気持ちが「絵で見える」ことがとても興味深かったです。他の方の絵や言葉から共感し、私自身の過去の気持ちの整理にも繋がりました。

- ファシリテーターとして、「評価せず、否定せず」という姿勢の難しさを改めて感じました。

- 初めての参加で不安を感じていましたが、他の参加者の方々の話を聞くことで、私自身の経験に対する新たな気づきがありました。話すことが苦手な私にとって、絵で表現する活動は「相手にもわかりやすく伝えられるし、自分もわかりやすく言える」と、その有効性を強く実感しています。

- 企画段階から関わりを通じて、このサロンが自分自身の癒しにもなりました。社会的養護の経験を振り返ることは心に負担をかける可能性もあるため、参加者の皆さんには「セルフケア」もしっかりしてほしいです。将来的には、全国の社会的養護下にある子どもたちが参加できるようなサロンへと進化していくことを願っています。

今後にむけて

今回のぴあサロンは、社会的養護を経験した仲間たちが自身の体験と感情を安心して共有し、互いの経験を受け止めることで、深い癒しと自己理解、「体験に折り合いをつける」プロセスを促進し、支え合う貴重な場となりました。参加者からは、自身の過去の感情が肯定されたり、他者の経験から新たな気づきを得られたりといった、具体的な感想が聞かれました。

参加者からのフィードバックでは、過去の経験との「折り合いをつける」ことの重要性、そしてそれが一回限りではない継続的なプロセスであるという認識が共有されました。また、多様な背景を持つ仲間との交流が、自身の経験を客観視し、新たな気づきを得るきっかけとなることも確認されました。

一方で、より良いサロン運営に向けた今後の課題として、広報、プログラム内容の多様化、時間配分の最適化、そして「肯定も否定もしない」ファシリテーションと、共感を促す対話のバランスの模索が挙げられました。

私たちは、このぴあサロンが経験を分かち合い、相互に癒され、前に進むためのピアサポートの場として、今後も継続的かつ発展的に開催していけるよう、サポートしていきます。